京都の中心に位置する中京区は、平安時代の名残をとどめながら、重要文化財も多く、伝統的な行事も多数開催されている。西端の静かな通り沿いを歩くと、町家が軒を連ねているのが印象的だ。ほぼ放置されている建物も見られるが、とても丁寧に手入れが施されている町家は京都らしい風情を感じる。

歴史がじんわりと感じられる場所での生活は心地よい。だが、壊しては建てるを繰り返すこの国では、そんな場所を見つけることは難しくなってきているようだ。

美しく改装された漆黒の町家の前に立ち止まると、僕は呼び鈴を鳴らした。玄関に出てきた男性は控えめな態度で挨拶をすると、視線を合わせることなく、僕をそっと迎え入れてくれた。

そう、その人は300年もの歴史をもつ友禅の技法で人間国宝の認定を受けている、森口邦彦さん。98歳で逝去した彼の父親、森口華弘さんも同様に人間国宝であり、親子では日本で唯一の認定者だ。

森口さんは、京都市立芸術大学で絵画を学んだ後、パリの国立高等装飾美術学校でグラフィックデザインを専攻。この学校では、ドイツの伝説的な美術学校であるバウハウスの生徒だった教授の指導の下、デザイン、建築を勉強するとともに、自己表現について深く掘り下げる時間に没頭することができた。

パリ留学中には、尊敬する画家、バルテュスとの交流もあったそうだ。「彼のオーラは本当にすごかった」と森口さん。バルテュスのアドバイスを受け、森口さんは3年間滞在したパリから帰国し、父親のもとで友禅の伝統技術を受け継ぐため学び始めた。

彼の父親は、晩年に「希望は人生の宝だ」と繰り返し言っていた。

「80歳になった今、コロナ禍の真っ只中いる私は父の言葉を思い出すのです。父は私になんでも教えてくれましたが、仕事のことでは一切批判もアドバイスもありませんでした」と森口さん。

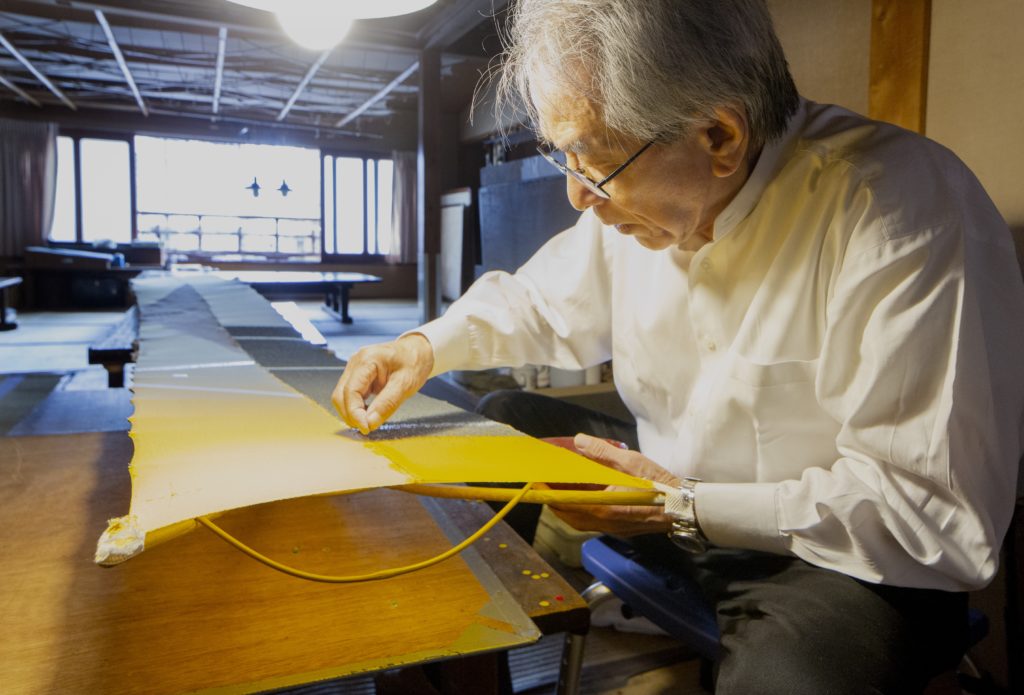

森口さんは、28歳のときにはじめて「千花」と題した着物を発表。これは、オプアートの影響を受けてデザインし、鮮やかな色彩の幾何学模様を配した着物だ。森口さんは、父親が10年間にもおよぶ試行錯誤の上、考案した技法である蒔糊を継承している。蒔糊とは、糊を竹の皮に薄く伸ばして乾燥させ、細かな粒にして、それを湿らせた布地に振りかけ、乾いてから染料をかけ防染する技法で、雪のような質感が生みだされるものだ。

この作品は、日本伝統工芸展でNHK会長賞を受賞、そして独立の道を歩むことに。その後も数々の賞を授与した森口さんは「ともかく、お父さんありがとうと何回も言いたいです」と語る。

通常、成人一人分の着物に使用する布地は、幅40cm、長さは約12m〜13mから裁断される。着物はどんな体型の人にも似合い、人を美しく見せることができる。体のかたちを強調するのではなく、そっと包み込むようなイメージだ。自らがデザインした幾何学模様は、実際に女性が纏うことで生まれる螺旋の動きにより生彩が放たれると森口さんは考えている。

森口さんは、彼の父親と同様、自然からのインスピレーションにより、抽象的な幾何学模様のデザインが生まれる。

また、音楽も森口さんのクリエイティビティを刺激する要素の一つだ。「バイバーやモーツアルトを聴くのが好きです。明るく、楽しく、そして悲しみもある。私にとって音楽は最高のアートです」と森口さん。

伝統とモダン、東洋と西洋、デザインと友禅の世界を行き来しながら、森口さんは、自らをアーティストのように思考しながら、職人のようにものづくりをしていると捉えている。人間と自然の調和を紡ぎ出す伝統的な友禅技法は、今後も伝承されていくべきものだ。「これからもみなさんが美しいもの、そして、素晴らしい人との出会いを繰り返していける未来を願っています」と森口さんは僕に語りかける。

森口さんの着物は世界的な注目を集めており、現在、40,000~80,000ドルで販売されている。また、メトロポリタン美術館、ロサンゼルスカウンティー美術館、ポンピドーセンター、ヴィクトリア&アルバート博物館など、世界各国の美術館に森口さんの作品は所蔵されている。

彼の細部にまでこだわる仕事ぶりに、僕は魅了されていた。1mmの違いも見逃さない真の職人の仕事だ。僕にはとてもできないこと、そう思った。撮影も終わり、片付けに入ろうとしていたところ、森口さんはコーヒーとお菓子を供してくれた。お互い何を話したらよいのかわからない雰囲気の中、続いていた沈黙を破り、思い切って僕はこんな質問を彼に投げかけてみた。「世界が共感できる美しさの源になっていることはなんでしょうか」

森口さんの回答は明快だった。「何かに縛られることのない、子供のような目で物事を見つめ、考えることでしょうか」