建築家の金野千恵には、日常生活から仕事まであらゆるものが建築につながる。彼女が建築に興味をもちはじめたのは、中学生のころ。手がけていた学校新聞で賞をとり、ヨーロッパを旅したことがきっかけだ。イギリス、スイス、フランスを訪れ、自分の生まれ育った都市とはまったく違うことに驚き、都市デザインや街づくりに関心をもったという。

「近代の発展に美しさを求めるだけではなく、地域の文化や独自性をどう引き受けるか…生活様式や暮らしの本質をデザインする。そういう建築家をめざしたい」

ー 金野千恵

「もっと環境に溶け込む建築を、人間の生活を守るためだけでなく、地球が息をするような場として、建築物が環境の一部となるよう、ゆるやかにでも変わってほしい、とわたしは思います」

ロッジアは屋根付半屋外の公共スペースである。イタリアの都市をはじめとして、世界各地に存在する。その場所自体に特別な目的などはないが、仕事や趣味、地元の人同士のおしゃべりなどあらゆることが行われる場所だ。自然の要素、光や影、そして風、天候の移り変わりとコミュニティが共生する場でもある。金野はロッジアの研究を長年続けているという。

「わたしが最初に手がけたのは住宅でしたが…その住居は外に対して開かれていて、人だけでなく光も雨も鳥も入り込むという建物でした…そのころからずっと『あらゆるものの居場所』を考えて仕事をしてきました。

福祉分野においても、福祉サービスという主目的とは別に、街の風景の中で人が集まる場所にしたい、という要望をクライアントから受けることがあります。クライアントと話すだけでは周囲の環境などが見えてこないので、ぶらぶらと周辺を歩いたり、その場に居合わせた人に話しかけたりして…できる限り周辺環境を理解するようにしています。その場所がどういう意味や価値をもっているのかなど、ヒントを得ようと…そういった意味や価値を、建築にも活かし、環境にもつなげていきたいと…」

東京には座って休めるような日影の場所が少ない。しかし、そういった場所は必要だと金野は考える。その場所をつくり出す方法とアイデアを、金野は自身のプロジェクトに取り入れている。

施設の敷地と地域社会との境界線があいまいになって、街と混然一体となると、人々の行動や場所にも変化が生じはじめる。その何もない「余白」には特定の利用目的や計画などない。それらは人々がだんだんと自然発生的に見つけ出すものである。

「小規模な訪問介護の事業所を手がけたことがあります。普通ならスペースをなるべく隠して地域と区切るところを、わたしはオープンにしてベンチを設えました。すると共働きの両親をもつこどもが来て、その子がしばしばひとりでご飯を食べていたことを知った地域の高齢者が、食事をつくって食べさせたいと言い出したのです。そのことがきっかけで、施設内にみんなの食堂(こどもだけでなく、認知症の人や子育て中の方も来れるような食堂)が開かれるようになりました。

やがて規模が拡大し、ボランティアの人々や食料の寄付が集まり、近隣の農家からは農産物が届けられるようになりました。現在、こども食堂の活動は7年目に入り、週2日間の運営で30〜40名の利用者に食事を無償で提供しています。このように、余白のようなスペースでも、誰も想像しなかったようなストーリーが生まれるのです」

金野千恵は京都工芸繊維大学の特任准教授としての顔をもつ。学生や同僚たちと、地域のコミュニティがどのように過去と現在を橋渡ししているかを研究し、議論に講じている。気候変動が生活の一部となりつつあるこの時代に、彼女のいう「人間とスペースの境界線があいまいになること」が、どのように当てはまるのか、僕は聞いてみた。

「ベトナムを訪れたとき、とても暑くて湿度が98%くらいありました。しかし、どの場所にも冷房があるとは限りません。お店などでは、蔦で覆われた屋根やミストで空間を冷やしているところも多くありました。わたしは、もう機械に頼り切りになる時代は終わりつつあるのではないかと思います」

東京にある彼女のオフィス・ビルの2階はガーデン・スペースと呼ばれている。窓ガラスが一切ない、吹きさらしの空間だ。オフィスは3階と4階にあるが、トイレは2階などの共用フロアにしかない。そのため、日に何度かはこのガーデンに立ち寄ることで、年間を通じて、その日の天候を肌で感じる。このようにして、建物の内側と外側が直接つながるのだ。住居かオフィス・ビルかに限らず、屋内と屋外が密接すると、個の人間として、環境をより意識するようになる。

「小さな声であっても、ひろい上げられることで、変化が生まれます…まったく知らない人がビルを見て、窓ガラスがないことに気づく。私たちは人々に問いかけています。そこでの活動などを通じて、人々は何が目的なのか、やがて気づくと思います。『少し不便だけど、でも心地よい』という感覚とスタンスは大事にしていきたいです。わたしたちがどれほど地球や自然に近づけるか、という実験でもあります」

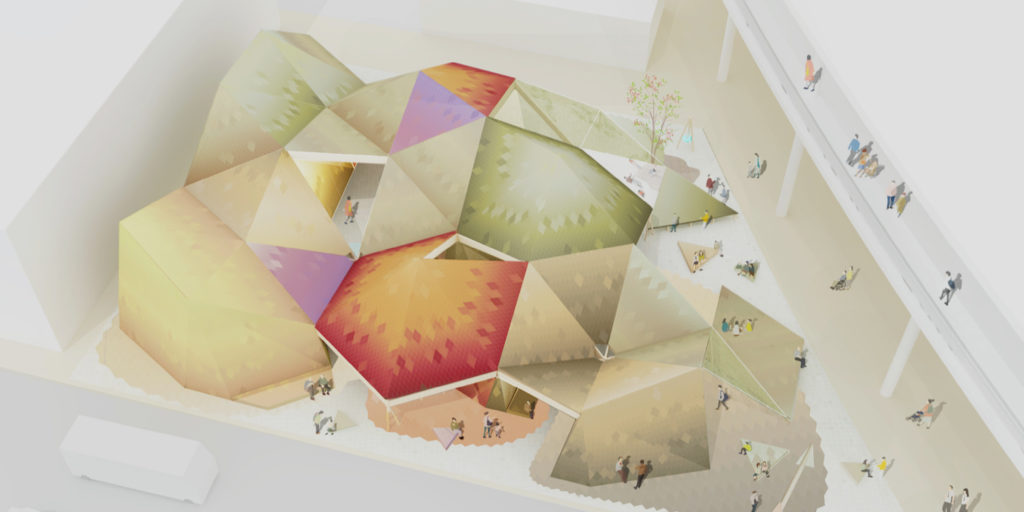

2025年に世界万博が大阪で開催される。金野とそのチームはギャラリーの設計で参加の予定だ。

「わたしたちは建材に最終分解物、すなわち土にかえる素材を提案しています。食品廃棄物や農場で発生する廃棄野菜を乾燥してつくる『ベジタブル・コンクリート』の利用方法を企業と開発中です。この『食べられる』素材のタイルは、建造物を放置した場合でも、ゆくゆくは分解され土に戻ります。また機械に頼り過ぎず、ミストなどを使って体感気温を下げることを考えていきたいと思います。2025年の万博では、こうしたできる限りのアイデアを実現したいと思っています」

高木康行 Yasuyuki Takagi

東京生まれのフォトグラファー、映像ディレクター。ニューヨーク・ブルックリンへ留学、メディアアートを学ぶ。卒業後、アシスタントとして世界各地をまわりながら、約10年間を過ごしたのち独立。2012年に初の写真集『小さな深い森-Petite Foret Profonde』、2015年に写真集『植木』を出版。映像ディレクター作品として『どうすればトム・サックスみたいになれるか』他多数制作。現在は国内外で精力的に制作活動を続けている。