Playful Ant 10 – 森山奈保美(健康食・ウェルネスライフスタイル探求者、ノンフィクションライター)

皆さんは「ニューヨーク」と聞いて何を思い浮かべるだろう?「ビッグアップル」とも称される人種の坩堝。アメリカンドリームを求めて人々が集まる、エネルギーに満ち溢れた都会のイメージだろうか。では「フィンランド」はどうだろう?そう、ムーミンの舞台。自由な旅をこよなく愛するスナフキンの佇まいが示す通り、なんとなく素朴で静かで、ちょっと荒涼としたミステリアスなイメージを感じる人も多いのではないだろうか?

日本とニューヨークとフィンランド。異なる大陸にあるこれら3つの都市を、「健康をもたらす食」という切り口で繋げながら、新しい価値を発信し続けているのがノンフィクションライターの森山奈保美さんだ。「料理の鉄人」リメイク版としてアメリカで大ヒットしたテレビ番組「アイアンシェフ」のゲスト審査員を務め、アメリカを代表する朝のニュースショー「NBCトゥデイ」にも出演し、アメリカで最も権威あるニュースキャスターの一人と言われるケイティ・クーリックと日本食の魅力について語り合った人である。

夫ウィリアム・ドイルと共著した「Japanese Women Don’t Get Old or Fat: Secrets of My Mother’s Tokyo Kitchen (日本女性は健康で長寿:ママの東京キッチンでみつけた秘密)」は、日本の家庭料理の素晴らしさを世界に知らしめる名著として、今や世界21カ国に翻訳され出版されている。奈保美さんは間違いなく、世界中に広がる日本食ブームに少なからず貢献した人である。しかしながら、生まれ育った日本では、その貢献の事実を最も知られていない一人ではないかとすら思うのだ。世界をウロウロしてきた僕は、このような「一見、名もなき人たち」が、世界の至るところで日本の価値を高めてくれているという、途方もなくありがたい事実の一端を目にしてきたと自負している。この機会に、ぜひ多くの人に、彼女の貢献とこれまでの道程を知ってもらいたいと思っている。

日本の外に出たからこそ、日本の美点を再発見できた

奈保美さん:私の父は三重県の出身なのですが、高度経済成長期に東京に移り、日本の大手企業に勤務していました。母は専業主婦。私は東京で生まれ、横浜、川崎で育ちました。大学を卒業する頃の日本は、男女雇用機会均等の夜明け前。まだまだ女性がキャリアを持つことに高いハードルがある時代でした。私自身、在学中に留学の機会を得てグローバル志向が強かったこと、そして、アイデアを伝えることに興味があったこともあり、外資系広告代理店の東京支社に入社。グローバル消費財メーカーを担当するアカウント・エグゼクティブとして、アメリカ式マーケティング戦略・手法を学びながら充実した日々を過ごしました。

2年ほど勤務した後、自ら海外への配属を希望し、幸運なことにニューヨーク本社オフィスに移ることが叶いました。日本で担当していたグローバル消費メーカーの本社担当となり、多忙かつ厳しい経験の中から多くの学びを得ることが出来ました。

次のステップを考えていた頃、総合商社がNHK制作の番組コンテンツをアメリカにライブ配信する事業を立ち上げると聞き、ニューヨークでそのプロジェクトに関わることになりました。1990年代前半のことです。当時、日本は凄まじい経済成長を遂げ、Japan as No.1 として世界で賞賛を受けていた時代でした。一方で、日本企業がロックフェラーセンタービルを買収するなど、アメリカの象徴ともういうべき存在をお金で買う行為への批判や反発も強くあり、ジャパン・バッシングと言われた時代を背景に、NHKが掲げた「日本にアメリカの情報は沢山輸入されているものの、アメリカでは日本の情報はほとんど定着していない。日本文化や情報をアメリカという地でテレビドラマ、ニュース、料理番組を通じ草の根的に伝える」という目的に共感し、やりがいを見つけました。

その後、アメリカのケーブルテレビ放送局HBOの新規事業部でマーケティング、配信契約、予算管理を担当しました。広告代理店時代から大企業内で新しいブランドやビジネスを立ち上げる起業家精神の強い仕事をするのが好きだったのを覚えています。

そして、日米グローバル企業にマーケティング・NY発のクリエイティブサービスを提供するブテックショップを設立しました。日米の橋渡し、小さいながらも会社運営、コミュニケーションというやりがいのある仕事に没頭する日々を送りながらも、同時に、事業の営利と仕事の成果以外の目的を明確にできず、人生のより深い次元での生きがいをまだ見出せない状態でした。

誰でもできる日本食のコツを伝え、世界中で大ヒット

奈保美さん:2000年を過ぎた頃、妹の結婚式に出るために、1週間ほど日本に帰国しました。アメリカ人の夫ウィリアムも同行し、私の日本の実家に滞在したのですが、料理上手な母が作る日本食を毎日食べているうちに「エネルギーが出て、体調がとても良くなったよ!ずっとこの食生活にする。」と嬉しそうに話してくれたのです。マンハッタンに戻ってからも彼は私に頼らず簡単な日本食を食べるようになりました。日本食、特に寿司はアメリカですでにブームになり、テイクアウトのお寿司はスーパーマーケットでも買える時代でした。

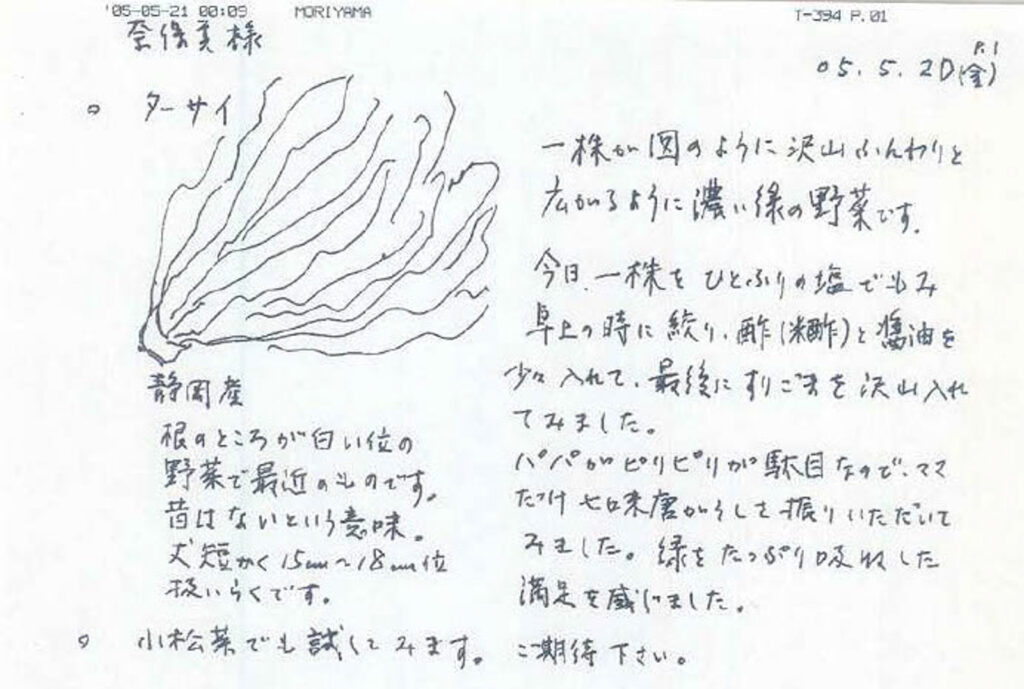

ウィリアムの一言がきっかけとなり、母がよく作ってくれていた家庭料理を思い出しながら時々作ってみようと思い立ちました。母からは「レシピは頭の中に入っているから書面ではないわ。」と言われ、電話やファクシミリで母から情報収集し、レシピを再構築する月日が流れました。

同時に、食生活・文化の記事を多く読むようになり、驚くようなデータに出会ったのです。WHOの調査によると、アメリカ女性の肥満率は34%に及ぶのに対し、日本女性の肥満率はわずか3%、寿命は85歳と世界で最長レベルです。これには日本食というエッセンスが大きく影響していると思いました。

実際、私自身アメリカへ留学した際、4〜5週間で体重が急激に増え持っていった服全て着れなくなったものの、帰国後、母の家庭料理を食べているうちにそれらの服にするりと入るようになったことを思い出しました。

さらに、日本に行く前のウィリアムは自覚のない肥満体だったのですが、ニューヨークへ戻り日本的食事を続けるうちに約15キロ体重が減りますます体調良好という、予想も期待もしなかったベネフィットを得たのです。

とはいえ、かしこまった伝統的日本料理をいつも食べるということではありません。私自身、仕事中心の生活で時間もなく、本格的な料理自体をしたこともなく、また、特別な日本食材を入手するのも難しかったこともあり、日本食のエッセンスは取り入れながらも「誰でも簡単に実践できる美味しく体に良い食事方法のコツ」をアメリカの人々に伝えたいと思いました。流行りのダイエット方式や痩せる努力ではなく、美味しいものを頂いているうちに自然に体調が良くなる食生活を広めたかったのです。既に、日本食、特に寿司はクールというイメージがニューヨークやカリフォルニアにはあったので、私たちのメッセージも受け入れやすいはずという直感がありました。

“母の頭の中にあったレシピを紐解きながら、家庭で日常的に調理する上でのコツをまとめた”と奈保美さんが語る “Japanese Women Don’t Get Old or Fat : Secrets of My Mother’s Tokyo Kitchen”(日本女性は健康で長寿:ママの東京キッチンでみつけた秘密)”は、2005年に発売後たちまち大きな話題をさらった。冒頭で紹介した通り、アメリカだけでなく世界中の様々なメディアで紹介された。

経済の中心と離れた世界の端にこそ、最先端の生き方を見出す

その後奈保美さんは、日本式の健康的な食生活を浸透する活動家として、日本食の利点を世界に知らしめ浸透させる書籍を新たに2冊執筆するなど、ニューヨークの中心地マンハッタンで、仕事と子育てにフル回転し、刺激的な生活を送っていた。そんな2015年の春、「Inside the Oval Office」などの著作でベストセラー作家になっていたウィリアムから、フルブライト招聘研究員としてフィンランドの地方に住みたいと相談されたのだった。奈保美さんは、正直いって非常に複雑な思いだったという。

奈保美さん:フィンランドという場所について、北欧のどこかにあるということと、良い学校があるということ以外、何も知らない状況でした。夫には、フィンランドの大学で研究するという仕事がある。当時7歳の息子にはフィンランドの学校という居場所がある。でも、私はいったい何をすればいいの?・・・・最初にフィンランド行きを相談された時、一言で言えばそんな気持ちでした。さらに専業主婦を数年し、そろそろ社会復帰をしたいと思う人生の転機でもあり、私にとってフィンランドは現実離れした未知の辺境でした。最終的にウィリアムには、「フィンランドで、凍りつくような寒さや暗さ、孤独感を受け入れられなかったら、私ひとりでニューヨークに帰るという選択肢もある」ということを伝え、合意してもらいました。

東京、マンハッタンという大都会で人生の大半を過ごしてきた自分がはたして異国の地方でやっていけるのか?・・・そんな奈保美さんの思いは全くの杞憂に終わる。生活の拠点を移して間も無く、フィンランドの豊かな自然、そして、温かいコミュニティと恋に落ちたのだ。

奈保美さん:私たちが移住したのは、北カレリア県首都ヨエンスーという、ヨーロッパの最東端にあるフィンランドでも、さらに端っこの地方都市でした。せっかくフィンランドに行くなら地元の料理を学びたいと考えていた私は、現地 NPO 団体であるMartha Associationの人たちと知り合い、彼らに郷土料理を教えてもらうことになりました。Marthaには40,000人以上のボランティアが所属しており、その活動目的は、食物や料理、栄養、ガーデニング、家計のやりくりに関する教育や知識の共有を通じて、社会的に孤立している人や問題を抱えている人々が自立的な生活を送れるようサポートするというものです。

Marthaオフィスを訪ねた初日、Marthaの人たちがいきなり、野生きのこやベリーを森で採集すると話し、私を森に連れて行ってくれると約束してくれたんです。それまでは、ファーマーズマーケットで食材をローカルの農家から直に買うのが最高と思っていた私に対して、「キノコもブルーベリーもキイチゴも、森に行けば採れるでしょ?」と、隣の森を指して当たり前のように言われた時には驚きました。「こんな素敵な世界があるなんて!」と良い意味でカルチャーショックを受けました。

森が国土面積の約70%に及ぶ、ヨーロッパ最大の森林国であるフィンランド。自身が体験したフィンランドでの生活をもとに、奈保美さんがウィリアムと共著し2021年に出版した書籍 “The Sisterhood of the Enchanted Forest: Sustenance, Wisdom, and Awakening in Finland’s Karelia(魅惑な森の女性仲間:フィンランド・カレリア地域で得た持続性、知恵、そして目覚め)には、彼女自身がインスピレーションを受けた女性たちの生き方、自然との共存、フィンランドの社会構造など、これからの時代を賢く生きるためのヒントが余すところなく盛り込まれている。

奈保美さん:フィンランドのMarthaが伝える食の知恵は、世界中で代々、おばあちゃんから言い伝えられてきた極めてシンプルなこと。そして、私の母がずっと私に教え続けてきた、「健康であることが一番大切」ということともつながります。健康でいるためには、良い食事が大切。良い食事をするためには、旬で新鮮な食材を安く手に入れて、美味しく調理する方法を学ぶことが大切という知恵です。このような考え方こそ、今日の社会にとって改めて重要なものだと痛感します。

フィンランドという国は、1917年にロシアから独立したという歴史を有しています。独立時に人々が共有した「自分たちが良いと思う社会をみんなで創ろう」という意識が、いまでも脈々と引き継がれていると感じます。人口も550万人と多くないため、全員で力を合わせて頑張ろう、男性と女性が双方を引き立てようという意識が強く、本当の意味での民主主義が進んでいる気がします。実際、2022年にWorld Economic Forum(世界経済フォーラム)が発表した「The Global Gender Gap Report 2022(各国の男女格差を測るジェンダー・ギャップ・レポート2022年度版)」では、フィンランドは男女の性別差が少ない国として、146ヵ国中2位にランキングされています。一方日本は、116位という先進国の中で最低レベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN諸国より低い結果という、目を覆いたくなるような状況です。

また、アメリカを始めとする先進国では、幸せを「お金を持っているかどうか」という経済的な側面で判断する人が多い気がするのですが、国連の持続可能開発ソリューションネットワークが発行する、「幸福度調査のレポート」でフィンランドは6年連続「幸せな国No.1」の地位を獲得しています。このレポートが幸せを測る基準は、① 人口あたりGDP(対数)、② 社会的支援(ソーシャルサポート、困ったときに頼ることができる親戚や友人がいるか)、③ 健康寿命、④ 人生の選択の自由度(人生で何をするかの選択の自由に満足しているか)、⑤ 寛容さ・気前の良さ(過去1か月の間にチャリティなどに寄付をしたことがあるか)、⑥ 腐敗の認識(社会・政府に腐敗が蔓延していないか)です。ちなみに米国は15位、日本は47位です。

森に囲まれたフィンランドの北カレリア県は「端っこ」にある田舎ではあるけれど、ここに住む人々は、世界の「最先端」ともいえる「賢い生き方」を実践していると感じるようになったのです。

世界で一番きれいな空気や水を誇るフィンランドの大自然にすっぽり包まれながら、野生食材を探し自分の手で摘み取り、その日の夕食として調理して頂く。これは「健康美食贅沢」の最高峰ではないでしょうか。このライフスタイルはお金では買えないラグジュアリーです。また採集した食材を長い冬に備えて保存食とする。これはタイムレスな生活の知恵です。

さらに、このような真から豊かな生き方は日本にも無数に存在すると予想し、いつか旅をし体験するのを夢に見ています。

外からの視点を持ち込み、日本の価値を再発見してもらう

20代の後半で日本を出てから、ニューヨークでキャリアを築き、フィンランドで新たな生き方の価値を見出した奈保美さん。2020年からヘルシンキに家族と在住している。これからは、今までの自分の経験を繋ぎつつ、英語圏に加え日本にも積極的に情報を発信していきたいのだという。

奈保美さん:フィンランドの人々が独立後構築しさらに構築し続ける『真に平等な社会』から学ぶことは多々あります。 私がヘルシンキで心身心地良く日々過ごせるのはどのような文化社会構造があるからでしょうか。この国の人々からヒントを得て母国日本の人々と共有できれば嬉しいです。

自然とウェルネスをつなげていくことが、今の私にとってとても重要なテーマのひとつですが、食糧問題や環境問題が地球規模で危機的な状況にある今、先進国に生きる人たちは、生活が自然からかけ離れすぎている為、危機感を実感できないのではと思います。そんな状況だからこそ、これからは、個人の心と頭、そして、地球環境をより良い状態に持っていく「ウェルネス」を意識した活動を追求していきたい。日本の外に出てからずっとテーマとしてきた「食べ物」、そして、ここフィンランドで新たに強く意識するようになった「自然」。それらとの付き合い方を通じて、日本の人たちにも、「個人や地球にとって等しく、より良い状態を実現する方法」について考え、実践するための気づきを提供していきたいと思っています。

日本以外の文化に長く触れ観察し続けてきた私のレンズを通すことで、日本に長年住む人々には身近で当たり前すぎて気づかないでいることを再発見してもらえるかもしれないとも思います。

例えば、日本では、1980年代、森が発する自然の気を浴びるという『森林浴』の癒し効果が提唱されました。私自身、フィンランドで森を歩きながら食材を集めるなど、まさに森林浴を実践する日々の中で、その効果を改めて実感しています。ここ数年、 ”Shinrin Yoku” は、”Omakase” や “Ikigai” などの言葉と同じようにグローバルな舞台で普遍的に使われるようになり、ウェルネスの手法として世界各地で馴染み深くなっています。この森林浴は、世界でより多くの人々が体験し、自然の価値を実感し、自然との共存を日常化することにより、人類と地球の健全促進の相乗効果を生む鍵のひとつであると信じています。

加えて、日本、アメリカとフィンランドを行き来する過程で、美味しく体に良い料理の発掘、ガーデニング、食物採集、人々との関係づくりをどこにいても実践できるマインドを身につけることが出来たように思います。このようなマインドセットは、フィンランドに限らず、日本でもアメリカでも、世界中のどこにいても、実は誰もが持つことが出来るものです。それによって、世界中どこにいても持続可能なコミュニティを築くことが出来ると思いますし、その価値を少しでも多くの人に伝えていけたらと思います。

インタビュー後の独り言

「中心から離れた辺境」にこそ、新しい時代を豊かに生きるヒントがあるのではないか?そんな奈保美さんの考え方に、僕も強く賛同する。僕が代表を務める会社の名前、EdgeBridge(エッジブリッヂ)。そこに込めた意味は3つほどあるのだが、そのうちのひとつが何を隠そう「世界の辺境(Edge)での知見をつなげながら(Bridge)、新しい気づきや価値を創る」というものだ。

貧困や栄養失調などの社会的課題を解決しながら、同時に、新たなビジネスの市場機会を創る・・・そのようなミッションのもと、僕も過去10年の間、クライアントであるグローバル消費財メーカーの本社や国際NGOのメンバーと共に、ナイジェリアやモザンビーク、インドやバングラデシュといった都市、そして、それらの中心部から遠く離れた僻地の村や、安全や衛生状況からはかけ離れた都心のスラムなどの「辺境」に足を運び、ホームステイもしてきた。

人々の生活は確かに、先進国の都市部に住む僕やクライアントメンバーが慣れ親しんだ生活とは異なり、多くの不便さがあった。ただ同時に、ある意味、先進国の都市部にはない快適さもあった。

たとえば、インドムンバイから数時間離れた、とある村。電気が通らないその村では、陽が沈むと、あちこちで調理をする匂いが立ち始める。しばらくすると、食事を楽しむ人々の陽気な話し声や笑い声が聞こえてくる。夜が深くなる頃には、人々の静かな歌声が風に乗ってテントに運ばれてくる。その瞬間、なんともいえない豊かさを強烈に感じたことを今でも強く覚えている。

村のお婆さんが薪を燃やしながらじっくりと時間をかけて作ってくれた豆スープの美味しさには、2週間ほどの滞在の中、一度も飽きることがなかった。村を離れる前日には、滞在中ではじめて鳥料理が出てきた。どこで手に入れたの?と聞いた後、その家を駆け回っていた鶏が一羽いなくなっているのに気づいた。「肉料理を食べたいか?」と前夜に聞かれた際に、「いいね!」と無邪気に答えた自分のせいで命を失った一羽の鶏に対して、申し訳ない気持ちと感謝の気持ちを感じながら、文字通り骨の髄まで味わった。鶏の命を、自分の命につなげる。大袈裟かもしれないが、生物同士の命の交流を感じ、それにより生かされる幸せを実感した。

辺境での体験を通じて、僕はもちろん、クライアントも新しい価値観を身につける。そしてそのような価値観は一旦インストールされてしまえば、場所が変わっても身体の中で生き続ける。もっと所有したい、もっと贅沢したい・・・経済的な豊かさや社会的な地位を追求するがあまり、いつのまにか精神的な幸せを感じることが難しくなってはいないだろうか?そんな時には、自分の常識から出て、「辺境」に足を運んでみよう。きっと新しい発見があるはずだ。

Stay Playful.

『The Playful Ants -「うろうろアリ」が世界を変える』

蟻の世界を覗いてみよう。まじめに隊列を組んで一心不乱に餌を運ぶ「働き蟻」の他に、一見遊んでいるように「うろうろ」している蟻がいることに気づくはずだ。この「うろうろ蟻」、本能の赴くまま、ただ楽しげに歩き回っているだけではない。思いがけない餌場にたどり着き、巣に新しい食い扶持をもたらす。自分たちに襲いかかる脅威をいち早く察知する。

人間社会も同様だ。変化のスピードや複雑性が増す現代。何かを人に命令されて一心に動く「働きアリ」ではなく、自分ならではの目的意識や意義に導かれながら、自分なりの生き方や働き方を模索する「うろうろアリ」こそが、新しい価値を社会にもたらすのではないか。

一人ひとりの人間はアリのようにちっぽけな存在だ。けれど、そのアリが志を持ち、楽しみながら歩いていけば、それは新しい価値を見出し創り出すことにつながっていく。世界を変えることにもつながるだろう。僕は、アメリカのコーネル大学経営大学院の職員として、また、東京に拠点をもつ小さなコンサルティング&コーチングファームの代表として、数多くのグローバル企業や日本企業と実践的なイノベーションプロジェクトをリードしてきた。その経験から、確かにそう感じている。

「うろうろアリ」は、当て所なくただ彷徨うアリではない。人生を心から楽しむ遊び心を持ったアリだ。だから、僕はこれを「Playful Ants」と訳した。この世界に、「働きアリ」ではなく、もっと「うろうろアリ」を増やしたい。この思いを胸に、この連載では、僕が魅力を感じる様々なタイプの「うろうろアリ」たちの働き方や生き方を紹介していきたい。

さあ、Let’s be the Playful Ants!

唐川靖弘 (うろうろアリ インキュベーター)

「うろうろアリを会社と社会で育成する」ことを目的に組織イノベーションのコンサルティング・コーチングを行うEdgeBridge社の代表として10か国以上で多国籍企業との実践プロジェクトをデザイン・リード。その他、企業の戦略顧問や大学院の客員講師を務める。